がんの早期発見にはPET検査が良いって聞いたけど本当?

PET検査による被ばくは健康に害を与えないの?

PET検査と言っても、聞き慣れない人がほとんどでしょう。

検査に本当に意味があるのか怪しい……と感じる人もいるのではないでしょうか?

この記事は、医療になじみがない人に向けてPET検査について解説しています。

せっかく受けるなら検査のことを理解して万全な状態で受けてほしい……

そんな思いで書きました。

この記事を読めば、PET検査に関する疑問がすべて解決できますよ!

この記事でわかること

PETってどんな検査?

PET検査とは、ひとことで言うと次のように説明できます。

PET検査とは?

ブドウ糖と同じ体内挙動をする放射性物質のお薬を使って、取り込まれた場所を画像化する検査

なんだか小難しいですね……

検査がイメージできるように、PET検査のお薬とその原理について解説します。

PET検査のお薬・検査の原理

PET検査の原理について解説する前に、検査で使われるお薬の仕組みについて話していきます。

PET検査では、FDG(フルオロ・デオキシ・グルコース)というお薬が使われます。

FDGってどんなお薬?

- ブドウ糖の一部を放射性物質に置き換えた薬剤

→体内でブドウ糖と同じ挙動をするので、ブドウ糖を必要とする臓器や病変に取り込まれる - ブドウ糖を消費する脳、がんや炎症の起きている部位にFDGは集まる

- お薬から出る放射線は、約2時間で半減。一日経つと、ほぼ0になる

FDGから出てくる放射線を撮影装置で受け取って位置情報を得て画像化しています

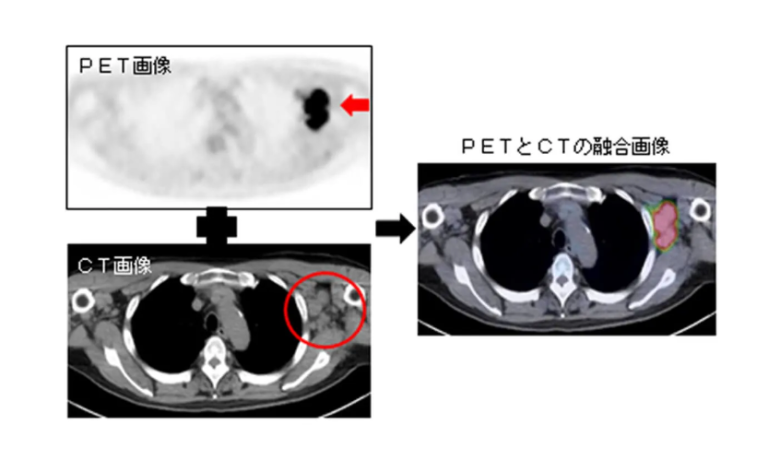

PET-CT検査とは?

最近のPET検査の主流は、PET-CTという手法です。

PET-CT検査ではPET検査に合わせてCT撮影を一緒に行います。

CTを一緒に撮影することで病変の広がりや正確な位置、大きさを把握しやすくなります。

ブドウ糖を消費しない体の部位にはPETのお薬は集まりません。

そのため画像が不鮮明で臓器の形や大きさなどを把握することが厳しいというデメリットがあります。

下の図1のPET画像だけだと、病気がどの部位にあるのかはわかりにくい……

対照的にCTは臓器に関する情報が視覚的にわかりやすいです。

よってこの2つの画像を重ねて1つの画像にすることによって、病変がわかりやすく高い精度の画像を得ることができます。

PETとCTの画像を重ね合わせると、どこの部位の病気なのかがハッキリ分かりますよね!

このため現在のPET検査では、CTを一緒に撮影するのが主流になっています。

(引用元:湘南鎌倉総合病院)

PET検査のメリット・PET検査でわかる病気とは

PET検査のメリットは主に5つです。

PET検査の強み

- 早期のがんでも発見しやすい

- 全身のがん病変の有無を調べることができる

- 薬の投与だけで痛みを伴わず、体への負担が小さい

- 副作用や合併症のリスクが低い

- 薬剤の集まりかたで良性と悪性の判断ができる

CTやMRIなどの画像検査と比べても、副作用が出る確率がグッと低いので安心して受けられると思います。

また先ほど解説したように、PETのお薬であるFDGはブドウ糖を必要とする場所に集まります。

つまりがん細胞や炎症が起きている場所がわかるんです。

実は虫歯があると炎症によってお薬が集まるので、画像上でわかっちゃうんですよ~

この性質を活かすことで次のような病気を判別することができます。

PET検査でわかる病気

- がん全般

- 炎症性の病気 (心臓サルコイドーシス、大型血管炎)

- 脳のてんかん (てんかんの部位ではブドウ糖が集まらなくなる)

ただPET検査では見つけにくいがんもあるので、注意が必要です

PET検査を受けられない人

胎児への影響から妊娠中の女性はPET検査を受けることができません。

また次のような場合も検査を受けることができないことがあるので注意が必要です。

PET検査で注意が必要な人

- 糖尿病を患っていて、高度の高血糖(200 mg/dL 以上)である

- 閉所恐怖症で30分ほど狭いところで寝ていることが厳しい

閉所恐怖症の場合、必要に応じて抗不安薬を使えることもあります

もしこれらの項目に当てはまるようであれば、検査の前に医師に相談するようにしましょう!

PET検査の流れ

ここからはPET検査の流れについて前日から当日までと、当日の検査の流れに分けて解説します。

前日から当日までの注意事項

PET検査の前日と当日までに注意すべきポイントは次のとおりです。

PET検査注意事項リスト

特に注意が必要なのは絶食と遅刻をしないことです。

PET検査で使うお薬は、鮮度が命。

遅刻してしまうと放射線の量が減って、キレイな画像が撮れなくなってしまいます……

またPET検査のお薬は、工場から直接輸送している施設がほとんど。

鮮度が落ちると使えなくなるお薬なので、原則当日キャンセルができません。

場合によっては検査を受けていなくても、お薬代を請求されてしまうこともあるので要注意です。

キャンセルの場合は遅くとも前日の午前までに必ず連絡しましょう。

検査当日の流れ

検査当日の流れを簡単にまとめると次のようになります。

問診&金属類のチェック

静脈ルート確保

PETのお薬の投与

静脈ルート抜去

待機室で休憩

撮影

退室&帰宅

step

1問診&金属類のチェック

検査前の問診では以下のような内容を確認します。

問診で確認することリスト

問診を取ったのち、金属類がないか確認をします。

簡単に取り外せるものはこの時点で取り外しておきましょう。

検査時に外す必要があるモノ

- ピアス、ネックレス、指輪などのアクセサリー

- ブラジャーの金属、キャミソールの長さを調節するための金具

- ヘアピン、入れ歯

- カイロ、湿布

step

2静脈ルート確保

お薬を投与するために、静脈に注射の針を入れます。

乳がんの手術や血管透析によるシャントなどで、注射ができない腕がある場合は伝えましょう

step

3PETのお薬の投与

時間をかけてお薬をゆっくり投与します。

腕に痛みを感じた場合はすぐに伝えましょう。

PETのお薬ではアレルギー反応のような副作用はほとんどありません。

PETのお薬は造影剤のような体調の変化もないので安心です

step

4静脈ルート抜去

投与で使った針を抜きます。

放射線の薬剤を投与しているため、他で検査があっても針を残しておくことができないので注意が必要です。

step

5待機室で休憩

待機室に移動して、1時間ほど休憩します。

一番重要なのは、水分補給。

水分摂取に制限がなければ500mlのペットボトルを1時間で飲み切りましょう。

体の筋肉が動くことでお薬の分布に影響が出るので次のようなことは控えたほうが好ましいです

待機中に控えたほうが良いこと

- 読書

- スマホの操作

- 会話(電話)をする

- 運動

- テレビ・音楽視聴

また検査前にはあらかじめトイレに行くことが大切です。

尿としてお薬が体外に排泄されるので、膀胱に尿があると病変の有無がわかりにくくなるからです。

排尿したほうが放射線による被ばくも抑えられるので一石二鳥ですよ!

step

6撮影

25分~30分間かけてPET画像を撮影します。

臓器の位置を確認するためのCTも一緒に撮影するので、検査中は可能な限りで動かないようにしましょう。

また、必要に応じて再度休憩をはさみ、30-60分後に追加で撮影を行うことがあります。

時間を空けて撮影することでお薬の取り込みの変化や位置の動きを見て、便と大腸がんを見分けます。

追加で撮ったからといって病気があるとは限らないので安心してください!

step

7退室&帰宅

撮影が終わったら退室して帰宅可能です。

場合によっては注射した薬の放射線の量が減るまで30-60分ほど待機することもあります。

以上がPET検査の流れになります。

内容によって検査時間が前後するので、当日はゆとりのあるスケジュールで来院することをオススメします!

PET検査に関するQ&A

ここからはPET検査に関してよくある疑問に対する回答をしていきます。

次のような内容について解説しているので気になるところがあれば確認してみてくださいね!

Q&A(リンクで飛べます)

PET検査の費用に関するQ&A

ここではPET検査の費用に関する質問に回答していきます。

費用に関する質問

PET検査の費用はどのくらい?

PET検査の費用を保険適応(3割負担)の場合と、自費(全額自己負担)の場合に分けて次に示しました。

| 検査内容 | 自費(全額自己負担) | 保険適用(3割負担) |

| PET検査 | 100000-110000円 | 30000-36000円 |

非常に高額な検査なので、万全で受けられるように準備しておきましょう!

またPET検査のお薬は、翌日に持ち越せないので原則当日キャンセルができません。

予定が合わず検査を受けられなくなった場合は、早めに連絡しておいたほうが良いです。

場合によっては、お薬代を請求されることもあるので気をつけましょう!

追加撮影をする場合にはさらにお金がかかる?

追加撮影を撮った場合に追加の料金を請求することはありません。

PET検査の費用は医療費控除を受けられる?

保険適用で検査を受けた場合は医療費控除を受けることができますが、検診のPET検査は医療費控除ができません。

PET検査において保険適用に該当するものは、次に示す疾患に限られています。

PET検査の保険適用になる疾患

- がん(悪性腫瘍)※早期胃がんを除く

- てんかん

- 心疾患

- 血管炎

また次に当てはまる場合は、保険適用が受けられないので注意が必要です。

保険適用の例外になる場合

- がん疑いで検査を受けたとき(確定診断が付いていない場合)

- 治療効果の確認目的である場合(悪性リンパ腫を除く)

- 良性と悪性を判定する目的で撮影する場合

PET検査の安全性に関するQ&A

ここではPET検査の安全性に関する質問に回答していきます。

安全性に関する質問

PET検査で使うお薬は安全?副作用はないの?

PET検査で使うお薬は、放射線を付加したブドウ糖の注射液です。

がんは大きくなろうとする段階でブドウ糖を積極的に取り込む性質を活かして作られています。

造影剤のようなお薬に比べて副作用の確率がずっと低いです。

放射線による被ばくはありますが、副作用も体に与える影響もめったにないので安全です!

PET-CTを受けても被ばくは大丈夫?

結論から言うと、PET-CT検査の被ばくは問題になるほど多くありません。

FDGを注射することによって受ける被ばく線量は、実効線量で0.019m(Sv/MBq)と報告されています。

(ICRP Publication 128 Table. C.31.より)

また体内への投与量の推奨値が3-7MBq/kgとされている(FDG PET,PET/CT 診療ガイドライン 2020)ことから、3MBqを60kgの人に投与した場合で3.52mSvとなります。

これに加えてCTの被ばく線量を合わせると、10mSv前後になります。

他の検査に比べると、被ばく量は多いですが、健康に影響を与えるほどではありません。

ただ必要のない被ばくを抑えるためにも、検査当日は水分補給を多くしてトイレに行くように心がけると良いです!

PET検査をしたあと、帰宅して家族と会っても問題はないの?

検査終了後に、放射線の量が減るまで待機するので通常通りの生活をしても問題ありません。

ただ微量ながら放射線は出ているので、検査後の24時間は乳児や妊婦との緊密な接触、授乳を控えましょう。

PET検査全般に関するQ&A

ここではPET検査全般に関する質問に回答していきます。

PET検査全般に関する質問

PET検査ですべてのがんが見つかる?見つかりにくいがんはある?

PET検査はがんの検出能力の高い検査ですが、見つけることが難しいがんも存在します。

次のようながんは見つけることが難しいです。

PET検査でわかりにくいがん

- お薬が集まりやすい臓器のがん

例)脳腫瘍、腎臓がん、尿路がん、膀胱がん

- 糖を必要としないがん

例)非常に初期のがん、粘膜に留まっている段階の食道がん・胃がん、悪性度が低い高分化型がん など

病気の早期発見のためにも、さまざまな検査を組み合わせて受けたほうが安心です!

どんな人がPET検診を受けるべき?

はじめに言っておきますが、現時点でPET検査を受けたことで生存率が伸びたエビデンスはありません。

ですが、がんにかかっていないか気になってしまう人には受ける価値があると私は考えています。

具体的には次のような方は、PET検診を受けるかを検討してみる価値があると思います

PET検診をオススメする人

- 遺伝性のがん疾患がある、家族にがんになった人がいる

- 今までにがん検診を受けたことがない

- 生活習慣が乱れている(食事・ストレス・喫煙歴・過度な飲酒など……)

- すでにがんにかかったことがある

検査による被ばくもあるので、がんの発症率が上がる50歳以上の人が受けるのが好ましいです

PET検査の当日に朝ごはんを食べてしまった!どうしたら良いか?

朝ごはんを食べてしまった場合は、検査を受ける前に伝えるようにしましょう。

PET検査では検査前に6時間以上の絶食が必要とされています。

血糖値が下がっていないと、がんにブドウ糖が取り込まれずに正確な検査をすることができないためです。

お菓子や甘い飲み物を口にした場合も血糖値が上がってしまうので、検査前の6時間は口にしないようにしてくださいね!

咳やくしゃみが出ると止まらない。長時間同じ体勢で寝ているのがツラい。

体が多少動いてしまっても、撮影することは可能です。

じっと寝ていることがツラい場合は、検査前日までにあらかじめ話しておきましょう。

撮影中は無理のない体勢になるように工夫しますが、ラクな姿勢があるようであれば伝えておくと良いですよ!

下の記事は大腸がんにフォーカスして書いた記事ですが、CT検査のことがよくわかると思うのでぜひ確認してみてくださいね。

-

-

大腸がんでCT検査をする意味とは?検査までの流れと気を付けるべきポイント